- Détails

- Catégorie : Uncategorised

- Affichages : 3242

Le devoir maçonnique français, par Oswald Wirth. Publié par Jean-Laurent Turbet 14 Avril 2016

J’ai le plaisir de vous présenter un texte de l’un de mes auteurs favoris, Oswald Wirth(1860-1943), qui fut un frère d’une personnalité aussi riche que complexe et dont l’œuvre marque encore aujourd’hui les esprits des hommes en recherche.

Il sut imposer une œuvre riche là où parfois la Franc-Maçonnerie se perdait dans le positivisme effréné et dans la politique troisième républicarde parfois teintée de scandales.

« Wirth appartînt à la tourbe discrète de ceux qui, défiant soupçon et mépris, en appelèrent à cet Humanisme oublié qu'une certaine renaissance avait jadis célébré. Non pas l'humanisme fondamentaliste des raisonneurs, et guère plus celui des théurges de l'opaque. Un humanisme, en revanche, de reconquête et de quête, tendant à rétablir le fil rompu entre l'homme, la nature et les mystères de la création, Nous le constaterons, les orientations et recherches perpétuées par Wirth renouaient avec la «philosophia sacra» des anciens et se situaient dans la lignée de ceux qui, quelques siècles auparavant, identifiaient dans la connaissance le lieu de la réconciliation et de l'espérance, et voyaient en l'amour souffler le vent de l'esprit. Dès lors, il n'était plus temps de refouler mais d'engendrer, afin que des miasmes nécessaires naquît à nouveau un être tendu vers les perfections que la nature lui offrait en partage » écrit Jean Romain dans les cahiers de la Grande Loge de France N°79 – 1990.

Oswald Wirth est l'auteur du Symbolisme Hermétique et des Mystères de l'Art Royal, de la Franc-Maçonnerie rendue intelligible à ses adeptes (3 livres), du Tarot des imagiers du Moyen-Âge et de très nombreux article paru à partir de 1912 dans la revue qu’il a créé : Le Symbolisme.

Oswald Wirth est initié franc-maçon le 26 janvier 1884 à la Loge « La bienfaisance Châlonnaise » du Grand Orient de France.

Rapidement il s’insurge contre la politique de simplification des rituels du GODF Wirth et se dirige vers des ateliers plus enclins à l'aider dans sa tâche; exhumer les rituels, en recouvrir l'esprit et en éclairer le sens symbolique, les rattacher à la tradition réelle de l'initiation.

Parmi ces loges, la Respectable Loge « Travail et Vrais Amis Fidèles », alors membre de la Grande Loge Symbolique Ecossaise, qui devait être inscrite plus tard à la Grande Loge de France (en 1905) et rester sa loge de référence.

En 1893, Wirth publie un rituel et fonde le Groupe d'Etudes Initiatiques. Il rédige alors une plaquette de 80 pages qui, refondue et augmentée au fil des ans, devait connaître plus de huit rééditions jusqu'en 1931. Inutile de rappeler que la lecture de ces ouvrages se perpétue très utilement de nos jours encore.

« La Franc-Maçonnerie rendue intelligible à ses adeptes », de Wirth est à lire et à préférer à d’autres réécritures plus « modernes » mais bien moins intéressantes spirituellement. Bref il faut lire Wirth dans le texte et pas les bouquins qui s’en inspirent en le vulgarisant.

Wirth a suivi, pas à pas, un véritable chemin initiatique, une voie qui l'aura conduit, au milieu des turbulences profanes, à accomplir une œuvre dont la maçonnerie moderne lui est toujours redevable.

Je vous propose donc ce texte que je trouve très beau de Wirth, publié pour la première fois en …. 1941 (en pleine occupation), par la revue de la Grande Loge Suisse Alpina.

L’excellente revue « Renaissance Traditionnelle » reprendra ce texte dans son numéro 78 d’avril 1989. La non moins excellente revue « Points de Vue Initiatique », la revue de la Grande Loge de France, le reprendra également dans son N° 79 en 1990.

Voici ce très beau texte pour nos lectrices et nos lecteurs.

Le devoir maçonnique français

Hommes d'ordre, respectueux de toute autorité légalement établie, les Francs-Maçons firent preuve de loyalisme à l'égard de tous les régimes qui se sont succédés en France au cours du XIXe siècle. (1)

Ce qui avait été pour eux une obligation de principe devint adhésion volontaire, quand la trilogie «Liberté, Egalité, Fraternité» fut arborée comme devise de l'Etat.

La défense de la République fut alors identifiée avec le devoir maçonnique, d'où une confusion excusable de la part de Républicains enthousiastes, mais dangereuse au point de vue strictement maçonnique.

Planant au-dessus des nations, des races, des langues et des opinions, la Maçonnerie doit demeurer universelle et ne jamais s'inféoder à un régime politique, si attachés que les Maçons lui soient en tant que citoyens. La Loge est un sanctuaire clos et couvert, où les passions du dehors n'ont pas à pénétrer, pas plus que les controverses d'ordre politique ou religieux.

Cela est fort beau, se disent les Maçons français: mais la République est attaquée et si nous ne la défendons pas, nous sommes coupables envers elle et la Patrie, à laquelle il est de notre devoir maçonnique de nous dévouer sans réserve !

Assurément, mais il y a la manière. On peut militer politiquement dans les comités électoraux, tout en adoptant une autre attitude en Loge, de même qu'à l'Eglise, d'où le mauvais exemple ne manque pas d'être donné. Hélas, les hommes sont faibles et ils se laissent fâcheusement entraîner.

Du côté de la Maçonnerie, l'oubli des principes conduisit au scandale parlementaire de 1904, dont l'opprobre atteignit toutes les Loges, alors qu'un petit nombre d'individualités étaient seules responsables. Ce fut une terrible leçon, qui modéra l'ardeur politicienne au bénéfice d'une plus saine appréciation du rôle éducatif de la Franc-Maçonnerie.

Un mouvement, jusqu'alors faible, prit alors de l'extension. Il appelait l'attention sur l'«Initiation maçonnique» insuffisamment prise au sérieux. Des manuels, s'adressant aux Apprentis, aux Compagnons et aux Maîtres s'efforcèrent de «rendre la Franc-Maçonnerie intelligible à ses adeptes». Ces publications et d'autres provoquèrent un changement de mentalité de plus en plus constatable d'année en année, au sein des Loges, mais ne transpirant guère à l'extérieur. C'est ainsi que notre institution devait subir en 1940 une condamnation, en punition de fautes dont elle s'appliquait à se corriger.

Si la suppression de la Franc-Maçonnerie peut rassurer ceux qui s'en font un spectre, ou si elle s'imposait en raison d'inéluctables nécessités découlant de la défaite, nous devons nous résigner à la mesure qui nous frappe sans que nous ayons été entendus en notre défense.

Quoi que nous puissions penser de la loi, notre devoir maçonnique est de nous y soumettre; donc de cesser de nous considérer comme membres d'une société, dite «secrète», bien qu'elle ne se soit que trop fait connaître. Cessons de nous réunir, puisque le droit de réunion est suspendu.

Suspendu, mais non supprimé. Patientons. Quand la France se sera donné une nouvelle Constitution, il nous sera loisible de nous conformer aux dispositions admises pour nous assembler à nouveau légalement, sans le moindre secret, en exposant clairement notre but et la méthode éducative qui permet de l'atteindre.

Ce qui très ouvertement obtiendra le droit de revivre ne sera plus l'ancienne organisation, dont les défauts sont reconnus. Une rénovation intégrale s'impose. Il ne s'agira plus de copier maladroitement un Etat parlementaire avec son administration paperassière. Nous avons à nous reconstituer franchement en «Ecole supérieure de Sagesse», où prédominera une haute spiritualité, indépendante de l'esclavage financier d'une vulgaire association. Il faudra «initier», donc enseigner et former moralement, en s'adressant aux initiables sans les lier matériellement !

Mais ce sont là préoccupations prématurées. Par la force des choses, chaque Maçon est confiné en un isolement qui le contraint à renfermer en lui-même sa Maçonnerie, ou, plus exactement son «Maçonnisme», c'est-à-dire sa conviction maçonnique. Le vrai Maçon l'est, en effet, «dans son coeur» et ne se borne pas à l'être extérieurement, du fait de fréquenter les réunions et de s'acquitter de ses cotisations. Si elle est véritable et profonde, l'«Initiation» transforme l'individu, qui, devenu un homme nouveau, ne saurait être ramené à l'état profane. Rien ne peut donc nous empêcher de demeurer ce que nous sommes, quand notre Initiation ne s'est pas bornée à une cérémonie uniquement symbolique.

Le réel Initié prend conscience de ce qu'exige de lui le «Grand Œuvre de la Vie», action créatrice permanente, dont résulte le mieux individuel et général, Il associe volontairement au travail vital, en s'appliquant à se perfectionner lui-même intellectuellement et moralement. Cela représente en Maçonnerie le dégrossissement de la Pierre brute, image de la personnalité grossière, appelée à se tailler elle-même rectangulairement, afin de se rendre constructivement utilisable. L'homme n'est pas considéré comme sa propre fin; s'il s'imaginait exister pour lui-même, il serait le jouet d'une grave illusion. Tout vivant participe à une vie plus générale, supérieure à la sienne, celle de son espèce. S'il le méconnaît, il s'expose à vivre mal, étroitement, et à contrarier son évolution normale. Pour vivre bien, l'être humain doit vivre «humainement», en développant en soi ce qui élève l'homme au-dessus de l'animal. En répondant à cette vocation naturelle, le sage s'initie à l'«Art de Vivre», qui est traditionnellement le Grand Art, l'Art par excellence ou l'«Art Royal» des Francs-Maçons.

Cet Art s'enseigne à la lumière de symboles, dont la portée dépasse la perspicacité de la moyenne de nos contemporains. De là les faiblesses de l'Initiation maçonnique, exposée à tomber au rôle 'de cérémonial inopérant, faute de préparation du récipiendaire. Celui-ci est admis en Loge comme il le serait en un club, sur enquête concernant son honorabilité. Cela est insuffisant car de rigoureux examens d'entrée devraient être subis par le candidat à l'Initiation. Un honnête citoyen, animé de sentiments généreux, est profondément respectable, mais s'il n'est pas intellectuellement doué, le symbolisme ne fera de lui que le symbole d'un Initié. C'est un commencement; mais il est désirable que le symbole conduise à la réalité, en faisant acquérir les vertus de l'ordre le plus élevé, celles d'un religieux laïque, prêtre-ouvrier du Grand Architecte de l'Univers.

Car l'Initiation est «religieuse» au sens le plus noble du mot. Aussi est-elle indispensable au Genre humain. Elle est multiple et périssable en ses formes, mais dès que l'une d'elles cesse de répondre à sa destination, elle est remplacée par une autre, moins imparfaite.

Ne nous lamentons dônc sur le sort de la Maçonnerie supprimée, qu'à la façon des Maîtres réunis en Chambre du Milieu. Les mauvais Compagnons tuent Hiram. Reconnaissons en eux les défauts dont nous avons à nous corriger. L'heure est douloureuse en ce qu'elle exige de nous, mais l'initiation enseigne à supporter les épreuves, destinées à grandir ceux qu'elles purifient.

Dans le recueillement de la retraite qui nous est imposée, méditons en achevant de nous initier, cherchons la «Vraie Lumière», celle qui éclaire tout homme, venant en ce monde, mais qu'obscurcit l'immoralité à laquelle s'abandonnent les peuples égarés. Il n'y a de salut qu'en cette Clarté rédemptrice, aussi sacrée aux Initiés qu'aux plus fervents Chrétiens.

Oswald Wirth

(1) Historiquement inexact cf La commune de Paris, note de la "Lettre"

- Détails

- Catégorie : Uncategorised

- Affichages : 3492

Cet article est paru dans le numéro 75 (juin 1924) de la revue "Le Symbolisme", créée par Oswald Wirth en 1912, par Albert Lantoine

Albert Lantoine, initié au sein de la loge "La Jérusalem Ecossaise" en 1901, va créer la loge "Le Portique" en 1910. Il fut (avec Wirth, Guénon, plus tard Boucher, et bien d'autres) de ceux qui luttèrent pour la réintroduction de la rigueur symbiolique et initiatique au sein de la Grande Loge de France.

Il fut membre du Suprême Conseil de France.

Historien scrupuleux de la maçonnerie, symboliste, amoureux de la Tradition, son leg à la Grande Loge et à l'écossisme est tout à la fois important et méconnu.

Voici son texte :

L'assiduité maçonnique

L'esprit de discipline maçonnique - qui, bien plus que le savoir de ses membres, constitue la force de l'Institution - se manifeste surtout dans l'assiduité aux travaux. Tous ceux qui, après avoir demandé à faire partie d'un atelier, ne se considèrent pas comme obligés d'assister à ses tenues prouvent qu'ils n'ont pas compris le serment qu'ils ont prêté et conséquemment le devoir fraternel qui leur incombe.

En quoi consiste, en effet, ce devoir fraternel, sinon à collaborer avec d'autres hommes à « la recherche de la vérité» prescrite par nos statuts? Et celui-là le remplit-il, qui se contente de payer régulièrement sa cotisation?

Il conviendrait d'analyser la psychologie du maçon in partibus. Il exploite à vrai dire la peine prise par ses frères pour entretenir une œuvre dont il retire un bénéfice moral (sinon intellectuel) égal au leur - mais notons à sa décharge qu'il n'en a pas conscience. Il est assez admis dans les mœurs françaises que le monde se divise en hommes zélés - autrement dit «ceux qui se font tuer » - et en dilettantes qui n'hésitent pas à partager avec les premiers le résultat de leurs efforts.

La mentalité du soldat qui sait «couper à la corvée» ne se modifie guère dans la vie civile, et loin d'en vouloir au citoyen adroit, nous jugeons volontiers sa conduite avec une bienveillance amusée. Il est fâcheux certes qu'il en soit également ainsi en matière de religion - que cette religion soit le catholicisme ou la franc-maçonnerie - mais le sourire que nous donne une foi «qui n'agit pas» nous incline forcément à l'indulgence pour l'absence de scrupule qu'elle implique. Nous ne trouvons point choquant qu'un chrétien manque avec constance (si ces deux mots ne forment point une union adultérine) les offices dominicaux- et qu'aux heures également angoissantes de son mariage et de son agonie il fasse appel à la sorcellerie de l'Eglise pour sa sécurité maritale et pour son bonheur éternel. Le Dieu que nous portons en nous force notre respect pour les âmes vraiment grandes, mais notre démon familier nous rend presque complices des petites âmes humaines trop humaines dirait Nietzche, - et sans réfléchir à l'improbité de notre geste, nous allons même jusqu'à accorder notre absolution malicieuse à un officier communiste ou à un prêtre qui fait des frasques.

Comment, dans une atmosphère si propice à l'élasticité de la conscience, ne se trouverait-il pas en maçonnerie des frères qui estiment avoir agi en bons maçons, sinon en maçons parfaits, lorsqu'ils ont versé leur quotepart dans le tronc de leur paroisse? Or, comme nous l'avons dit plus haut, le serment prêté le jour de leur initiation les engage à une tâche plus noblement altruiste que celle qui consiste à donner de l'argent. L'accomplissement d'un devoir extérieur ne peut être un gage de sincérité. Offrir un cadeau (Surtout pour celui qui est fortuné) n'est pas forcément un témoignage d'intérêt. Nous connaissons des hommes- hélas, nous fûmes tellement de ceux-là ! - qui, fâchés avec le calendrier, oublient chaque année, avec la plus désolante bonne foi, de souhaiter la fête de leur épouse, et qui n'en ont pas moins pour elle une profonde affection. Que d'autres, au contraire, s'estiment des maris exemplaires parce qu'ils ne manquent jamais à ce formalisme sentimental ! C'est un satisfecit de même valeur que s'accordent les maçons seulement soucieux de ne point faillir à leurs obligations pécuniaires.

Il ne s'agit pas ici d'aligner à leur égard des épithètes désobligeantes qui risqueraient de les fâcher, sans profit pour leur intelligence ni pour la nôtre. Et ce pour deux raisons: la première est que la responsabilité de leur abstention peut être imputée pour une part à leurs initiateurs n'ayant pas su leur faire comprendre la portée - et la beauté - de leur engagement, ensuite parce que les cotisants croient - ou peuvent croire très sincèrement - aider par leur cotisation même à la vitalité de leur loge.

Il est nécessaire, sur ce dernier point, de les détromper.

Ils servent peut-être leur loge - mais si peu! Et encore non, ils la desservent incontestablement, car le dommage moral causé par leur absence dépasse de beaucoup l'avantage matériel apporté par l'acquittement de leurs droits. Et d'autre part, sans envisager même ce dommage moral - quel faible appoint constitue une cotisation dans un atelier français! (nous précisons français parce que les ateliers étrangers, dont le recrutement s'opère dans les classes aisées, exigent généralement de leurs membres un sacrifice pécuniaire assez important - qui leur facilite d'ailleurs l'achat et l'embellissement de locaux et de collections maçonniques auprès desquels les nôtres paraissent d'une humiliante médiocrité). Chez nous, que ce soit au Grand Orient ou à la Grande Loge, les ateliers ne demandent à leurs sociétaires qu'une annuité fort modeste permettant juste, les redevances obligatoires payées, d'entretenir la marche des travaux et de subvenir - bien petitement ! - à des dépenses imprévues. Or ces redevances ne sont pas forfaitaires, elles sont basées «par tête» c'est pourquoi on les dénomme «capitation locative» et «capitation administrative». Même l'abonnement au Bulletin des Ordres du jour (nous parlons pour les loges de Paris) se compte au prorata du nombre des membres. De sorte que si les obédiences ont tout de même intérêt à voir grossir le chiffre des maçons, une loge n'a pas le même intérêt. Quand elle a payé au pouvoir central les droits de capitation de tous les frères inscrits sur sa «matricule», il ne lui reste que bien peu de chose sur la cotisation de chacun d'eux. C'est le taux des initiations, souvent assez élevé, qui alimente le trésor mais c'est là un point en dehors de la question, puisque nous relevons seulement ici la prétention de ceux qui croient rendre service à leur atelier en se conduisant envers lui comme des membres honoraires qui paient et qui ne travaillent pas.

Que de fois, dans le cours de visites faites comme conseiller fédéral à des loges de province, avons-nous entendu les doléances des Vénérables au sujet du manque d'assiduité de nombre de frères ! Ils nous disaient: «Cette présence nombreuse vous enchante, mais comme elle est trompeuse! Plusieurs de ceux que vous voyez-là ont retrouvé le chemin de leur atelier pour venir au banquet, mais ils l'ignoreront de nouveau demain lorsqu'il s'agira d'assister à une tenue». Il y avait dans leurs propos de l'irritation de n'être pas mieux armés par le Règlement qui ne prévoit et qui conséquemment ne permet aucune sanction contre les absents (sauf contre les officiers auxquels on peut retirer leur emploi) - et il y avait aussi beaucoup d'amertume.

Nous avons tenté d'analyser cet état d'esprit que nous avons constaté chez nous-même.

On est à la fois peiné et vexé.

Vexé parce que l'on éprouve l'impression désagréable d'être berné par ceux qui ne viennent pas (et ici, cela va de soi, il n'est pas fait allusion à ceux que l'âge, la maladie ou l'éloignement met dans l'impossibilité d'assister aux réunions ! ... à ceux-là au contraire est due une certaine reconnaissance pour leur fidélité à l'Institution). Oui, on est vexé. On se dit «s'ils ne se plaisent pas chez nous, pourquoi ne s'en vont-ils pas? Il est si facile de donner sa démission en trouvant un motif acceptable»; et on souffre intimement comme devant une impudeur inconsciente. On sent plus qu'on ne comprend qu'ils agissent mal ou du moins qu'ils ont une attitude inadmissible en maçonnerie, et ils nous donnent un certain malaise comme un livre pas à sa place ou comme un tableau posé de travers. On leur en veut aussi pour le mauvais exemple donné aux apprentis auxquels on prêche la solidarité et qui la voient si mal pratiquée par des anciens qui en somme dénigrent leur loge par leur absence quand du reste ils ne le font pas par paroles.

Et on est peiné. Car ce mécontentement s'inspire également d'un souci plus fraternel, moins combatif. Si l'on a conscience que les négligents abusent des fervents, qu'ils les trompent, on a aussi le sentiment qu'ils se trompent. Tous les vieux maçons, tous ceux qui ont passé le terrible cap du début, qui sont revenus pour ainsi parler sur le mirage de leur imagination (comme un provincial installé dans Paris finit par aimer sa nouvelle ville, dont les verrues lui apparurent surtout aux premières heures de son séjour) - ceux-là savent combien, malgré ses imperfections et la regrettable mentalité de plusieurs de ses membres l'Ordre maçonnique, si bien ordonné pour un travail fécond, leur a rendu de services. Certes il est nécessaire pour cela que le nouveau venu se trouve dans l'atmosphère où il puisse se développer - et sur ce point nous ne saurions trop regretter l'obligation où le met le rite écossais de demeurer trois ans dans l'atelier qui lui a donné la lumière. Nous n'ignorons pas que l'on a voulu par ce statut non-seulement éviter l'humeur volage du néophyte sans sincérité qui, sa curiosité des épreuves et des secrets une fois satisfaite, se retirerait pour ne plus revenir, mais aussi et surtout aider à son «acclimatement».

Or il suffirait pour cela de l'obliger à donner trois ans d'activité à l'obédience et non à sa loge. C'est généralement le hasard qui l'a conduit dans cette dernière, Un profane, forcément ignorant de la diversité des ateliers, se trouve parfois amené dans un milieu où ses qualités ne se peuvent témoigner et où il ne se trouve pas en sympathie - et il n'est quelquefois pas d'autre raison à son désenchantement. Alors que s'il lui avait été permis de s'affilier à une autre cellule répondant mieux à ses aspirations - sans demeurer astreint aux charges de la première - il serait peut-être devenu un utile ouvrier de la collectivité.

Ce n'est que par l'assiduité que l'on prend plaisir aux travaux de l'atelier comme au commerce de ses frères. Peu à peu, à leur fréquentation, on apprend à les mieux connaître, et apprendre à les mieux connaître c'est souvent apprendre à les apprécier. Non seulement la rencontre occasionnelle des hommes ne suffit pas à nous les révéler, mais elle nous induit maintes fois en erreur sur leur caractère ou sur leur intelligence. Un hasard malencontreux les a peut-être montrés sous un jour déplaisant et parce qu'ils ont heurté nos convictions, nous avons préjugé de leur insocjabiljté. La douceur des rapports maçonniques ne manque jamais d'atténuer cette première impression, elle se modifie souvent et nous avouons pour notre part que l'atmosphère des loges nous a permis de découvrir de belles qualités chez les maçons dont l'abord inculte et l'esprit maussade ou cru systématiquement dénigreur nous avaient d'abord rebuté.

Or de quel droit des membres d'un atelier refusent-ils de communier avec la famille qu'ils ont eux-mêmes choisie? Nous savons que leur abstention n'est pas toujours du parti-pris et qu'elle est souvent faite de paresse - cela ne la rend pas plus excusable. Un poste sollicité nous crée l'obligation de le remplir, et la présence d'un maître, d'un compagnon et d'un apprenti est aussi utile que celle des officiers. On ne conçoit pas assez l'immoralité qui existe à éluder ce devoir sous le prétexte le plus futile. Etre maçon, c'est un honneur et c'est une charge - honos honor, disaient les Latins - et il est antidémocratique et ce qui est plus grave: antifraternel au premier chef que l'on s'acquitte ou que l'on pense s'acquitter d'une charge en se contentant d'en assumer les frais.

D'autre part n'avons-nous pas le droit de suspecter la sincérité de ceux qui s'obstinent à se tenir à l'écart des travaux de leur atelier?

Car enfin pourquoi tiennent-ils à faire partie d'une société dont ils ne perçoivent intellectuellement aucun bénéfice? Stirner a depuis longtemps prouvé que seul l'intérêt inspire nos actes; or, si les mauvais maçons se cramponnent à leur loge en se mettant dans le cas de s'attirer des reproches pour leur négligence, c'est que le risque de ces reproches leur semble compensé par l'avantage qu'ils retirent de leur qualité de maçons. Que cet avantage soit illusoire ou réel, il n'en forme pas moins la base d'un calcul ou, si l'on préfère, d'une petite opération de tout repos dont les frères assidus font les frais. Nous n'ignorons pas que maints d'entre eux se donnent parfois l'attitude de gentils manteaux-bleus assez charitables pour aider de leur bourse une société dont ils semblent ne pas profiter – mais sans même faire remarquer que les autres sont astreints exactement aux mêmes obligations pécuniaires, nous avons constaté qu'il y a là une illusion dont il convient d'alléger leur orgueil.

Danger plus grave: ceux qui ne fréquentent pas leur atelier ne peuvent l'aimer. Nous avons insinué tout-à-l'heure qu'ils ne le dénigrent pas seulement par leur absence, mais peut-être aussi par leurs paroles, et cette supposition n'est malheureusement pas calomnieuse. Et cela s'explique facilement.

Nous ne pouvons-nous complaire à un travail que nous sabotons; nous lui reprochons le plus souvent de manquer d'attraits sans vouloir convenir que la beauté d'une tâche ne se décèle point à qui l'exécute comme une corvée. Nous lui attribuons en somme - et sans nous en douter nos propres défauts, de même qu'au fond nous en voulons plus à un ancien ami pour les torts que nous eûmes envers lui que pour ceux dont il a pu se rendre coupable envers nous.

Des hommes qui ne savent pas remplir un devoir accepté montrent qu'ils sont indignes de la liberté. La législation maçonnique a eu pour eux la pudeur qui leur fait défaut : elle n'a pas osé prévoir et punir leur cas. Elle a bien spécifié que les officiers manquant à leurs fonctions devaient être remplacés, mais cette obligation, inspirée de nécessités administratives, ne revêt même pas la forme d'une pénalité. On peut s'étonner que l'Obédience entérine l'exclusion d'un frère par son atelier pour manquement à ses obligations matérielles et ne l'admette point pour manquement à ses obligations morales alors que le deuxième délit est tellement plus grave que le premier.

C'est que ce délit ne peut même pas être envisagé.

Une Institution qui base sa force sur une discipline consentie ne peut emprisonner ses adhérents dans les mailles serrées d'un code. Ce serait une insulte qui rejaillirait sur elle-même. Elle n'est pas une patrie qui impose sa foi et qui exige des sacrifices. Ceux qui se présentent à elle sont des volontaires promettant de la bien servir; elle ne peut s'abaisser à les considérer comme des serfs qu'on mène au labour à coups de fouet. Elle ne demande à ses recrues que d'être libres, non point, comme le prétendent nos adversaires, pour aliéner leur liberté mais au contraire pour qu'ils l'entretiennent parmi la sereine impartialité de ses temples. Sinon elle punirait leur défection. Si un frère a trop présumé de ses aptitudes, elle lui permet de s'en aller, mais s'il entend demeurer à son service, au sens total et admirable du mot, elle ne lui fait pas l'injure de penser qu'il ne lui donnera que les miettes de ses loisirs ou qu'il se croira quitte envers elle en lui faisant l'aumône de sa sportule.

Un maçon qui ne considère pas que son absence aux travaux doit être exceptionnelle, qu'il n'y peut pas plus manquer, honnêtement parlant, qu'à son métier ou aux heures de son emploi profane, que le devoir maçonnique est aussi impérieux que le devoir civique - celui-là, même s'il paie son droit d'être maçon par la lettre sinon par l'esprit, prouve qu'il n'a pas compris la morale de notre Institution qui a voulu substituer à l'humiliante charité l'anoblissante vertu de la solidarité.

Pour tenter de remédier à ce parasitisme, une loge de l'Orient de Paris avait projeté de doubler le montant de sa cotisation annuelle, en accordant des jetons de présence dont la totalité aurait ramené cette cotisation à son taux primitif pour les membres assistant au minimum à dix tenues. Or aussi invraisemblable que cela soit, cette proposition a été considérée par certains comme immorale.

Le régime capitaliste a tellement pollué la société française que des travailleurs qui refusent de se laisser exploiter semblent toujours des âmes d'esclaves, envieuses des biens des possédants. Or, en maçonnerie, non seulement nous n'admettons pas que le capital quel que soit son apport puisse prévaloir sur le travail, mais nous ne devons même pas consentir à leur équivalence. Chez nous, un homme qui donne ne vaudra jamais un homme qui se donne. Et répétons-le, et crions-le bien haut. Celui dont le médiocre dévouement ne sera connu que du trésorier restera le débiteur du maçon qui même si ses moyens ne lui permettent pas d'acquitter ses droits apportera à l'ensemble de ses frères les ressources de son cerveau et l'inestimable offrande de son cœur.

Albert Lantoine

- Détails

- Catégorie : Uncategorised

- Affichages : 3664

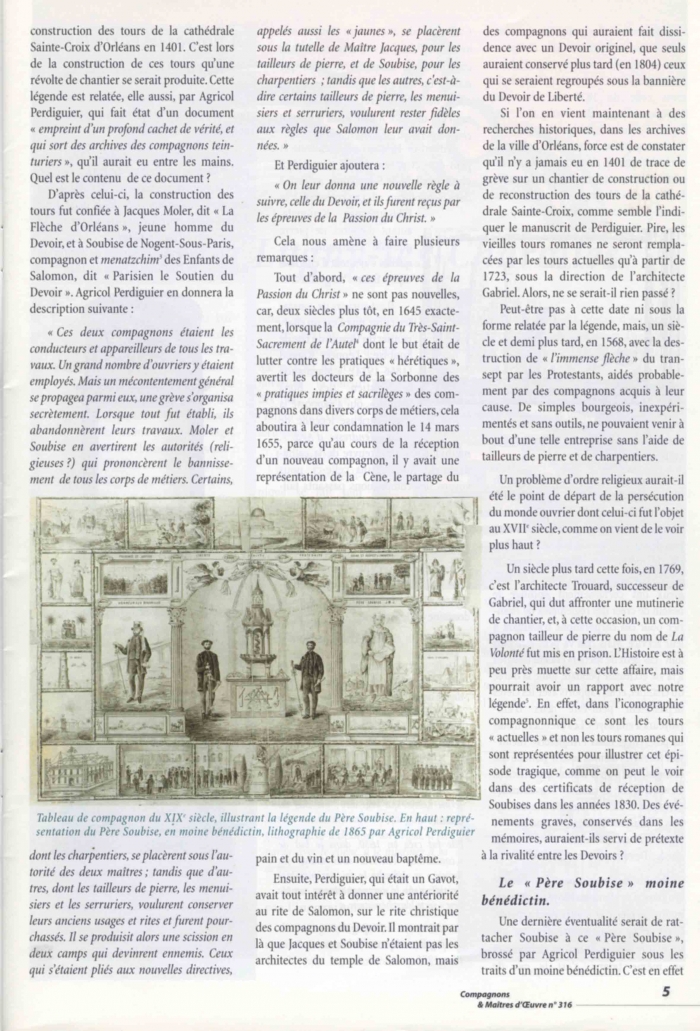

La Légende du Père Soubise. Compagnon et Maître d'Oeuvre (Journal de la FNCMB) N° 316

- Détails

- Catégorie : Uncategorised

- Affichages : 3419

ALLOCUTION EN HOMMMAGE A EMILE COMBES

MARDI 29 Mars 2016

En la ville de Pons

* * *

Monsieur le Maire adjoint,

Mes TT∴ CC∴ FF∴ et mes TT∴ CC∴ SS∴,

Chers Amis,

C’est un honneur de rendre hommage à Emile Combes devant la stèle qui consacre en votre ville son action.

Comme je le rappelais à l'ensemble des FF∴ et des SS∴ qui étaient rassemblés il y a quelques instants au cimetière devant la tombe d’Emile Combes, j'ai rendu hommage il y a de cela quelques mois à une autre grande figure de la République, je veux parler de Jules Ferry, lors de mon passage à Saint-Dié-des-Vosges, ville dont il était originaire. Ce n'est pas tout à fait dans le même secteur géographique mais c’est la fonction du Grand Maître du G∴O∴D∴F∴ de traverser la France pour honorer les grandes figures de la République et de la Maçonnerie qui se sont longtemps confondues.

Vous avez souligné, Monsieur le Maire, qu’Émile Combes a été une grande figure du radicalisme. Le radicalisme est peut-être une idée d'avenir dans un monde politique en proie à l’incertitude.

Nous avons l'habitude au G∴O∴D∴F∴ de saluer ce que j'appelle les Républicains des deux rives et force est de constater que la caractéristique du parti radical est d'être aujourd'hui précisément sur ces deux rives de la République de notre pays.

Émile Combes a été une grande figure de la République française : Maire de Pons pendant plus de 40 ans ‑ quel mandat ! ‑, Président du parti radical, Sénateur de la gauche radicale car, à cette époque, les idées qu'il incarnait sur l'échiquier politique étaient des idées qu’on dirait aujourd'hui très à gauche. Il ne faut pas perdre de vue ce message.

Vous avez rappelé la contribution qui a été la sienne dans la préparation de la loi de séparation des Églises et de l'État. Bien entendu, on ne sait pas ce qu'aurait été cette loi si Émile Combes n’avait pas dû démissionner et s'il avait toujours été à la tête du gouvernement lorsque cette loi a été adoptée.

La désastreuse « affaire des fiches » mit en cause le gouvernement d’Émile Combes. Bien entendu, on ne peut pas cautionner la méthode qui consista à ficher les opinions des uns ou des autres. Tout ceci ne correspond pas aux idées démocratiques qui sont les nôtres, mais il ne faut pas non plus oublier que la France de 1905 était une France où la République devait encore se battre contre ses ennemis, qu'il fallait républicaniser l'administration mais aussi l'armée dans un contexte où les tentatives de coup d'État et de renversement de la République n'étaient encore pas si anciennes.

On aurait d'ailleurs tort de croire que la République est un régime définitivement acquis, qui ne serait plus jamais menacé et qui pourrait s’accommoder de la part de l'ensemble des citoyens d’une sorte d'assoupissement qui, de mon point de vue, serait un assoupissement funeste.

La République, à travers la loi de 1905, se plaît aujourd'hui, de façon un peu systématique, à célébrer Aristide Briand au nom d'une logique du compromis qui me semble, un siècle plus tard, avoir malgré tout pavé le chemin de très nombreux renoncements.

Cela étant, on ignore souvent qu’Émile Combes lui-même n'était pas au départ favorable à la loi de séparation des Églises et de l'État. C'est ce que soulignent ses propos tenus à la Chambre et dans lesquels il rappelait qu'on ne pouvait pas effacer d'un trait de plume quatorze siècles écoulés.

Mais c'est à l’épreuve de la réalité politique qu’Émile Combes sera conduit à devenir le promoteur de la séparation, à la lumière des conditions dans lesquelles tout d'abord fut appliquée la loi de 1901, laquelle conduisit à la fermeture de milliers d'écoles congréganistes qui menaçaient à l’époque le développement de l'école publique, mais aussi à la lumière de l'offensive pontificale soucieuse de voir en ce temps-là l'Église réinvestir le champ politique, à la lumière enfin des provocations des partis cléricaux qui, poussant à bout l'autorité civile, présentaient les actes d'autorité comme d'atroces violences selon la formule célèbre de Renan.

Comment ne pas voir dans ces rappels des similitudes avec les temps que nous vivons ? Comment ne pas s'interroger sur l'indispensable volontarisme sans lequel la laïcité ne serait qu'une posture incantatoire ? A ce titre, je partage, Monsieur le Maire, vos réflexions et vos inquiétudes sur le devenir de notre laïcité.

Cette séparation qu’Émile Combes a portée n'était que la sublime protestation d'un peuple qui, par les armes de la loi, décida de briser les chaînes qui menaçaient à nouveau de l'emprisonner.

La séparation voulue par Émile Combes devint ainsi le prolongement naturel de l'idéal révolutionnaire, la matérialisation de cette souveraineté nationale que rien ni personne ne devait contraindre, un prolongement qui trouva à s’incarner dans cet État républicain et laïque dont il était le promoteur.

Mettre l'État au-dessus des dogmes et des confessions, tel devait être l'objet d'une politique républicaine porteuse de liberté et c'est bien cela qui anima Émile Combes et c'est bien entendu cela dont nous devons nous rappeler aujourd'hui.

Il est temps, en effet, de souligner que la République dut être anticléricale pour s'imposer et triompher.

Nous devons en ce jour nous rappeler aussi que la laïcité est bien un combat perpétuel et permanent, comme vous l'avez rappelé, le fruit d'une mobilisation sans faille pour tracer le chemin d'une liberté qui doit encore aujourd'hui affronter tant d'ennemis.

Émile Combes a été ainsi le digne continuateur de l'esprit révolutionnaire, parce que son action politique tendait à transformer la société. La laïcité devait avoir pour but de permettre la sécularisation progressive de la société.

Cette sécularisation n'est pas l'ennemie des religions mais elle est simplement le résumé d'un type de civilisation qui place le gouvernement des hommes sous le seul empire de la raison fondé sur un respect et une compréhension réciproque et dans lequel la religion devient une affaire de spiritualité intime.

Programme trop ambitieux, programme utopique diront certains mais qui ne voit encore aujourd'hui que le recul de la laïcité coïncide avec une nouvelle confessionnalisation de la société qui pourrait être mortifère si nous n'y prenons pas garde, que le sentiment religieux s’engouffre dans le désespoir de celles et de ceux qui ne croient plus en la République et voudraient la faire à nouveau plier ?

L'œuvre d’Émile Combes nous montre que derrière les nuages il n'y a que des chimères. La grandeur de la République est d’avoir su éteindre dans le ciel des lumières que l'on ne doit pas chercher à rallumer.

Émile Combes nous a légué un message qui reste d'actualité : la laïcité est le creuset d'une civilisation moderne qui croit à l'affirmation souveraine de l'esprit. Sachons être dignes de ce noble engagement en pensant au combat qui fut le sien et celui de tous les Maçons qui l'ont accompagné dans les LL∴ où il a travaillé depuis « Les Amis Réunis » à l'O∴ de Barbezieux jusqu'à la L∴ « Tolérance » qu'il a fondée lui-même à Pons.

Merci de votre attention.

Daniel KELLER

- Détails

- Catégorie : Uncategorised

- Affichages : 3146